Le Château d'eau : ses origines, son histoire

(extrait du

Centre d'Information sur l'eau)

L'eau dans l'histoire

Toutes les grandes civilisations antiques sont née grâce à la maîtrise de

l'eau, sur le bassin de grands fleuves : Nil, Indus, Tigre, Euphrate, Mékong...

3000 ans avant JC, l'Egypte offre le premier exemple d'une gestion

globale et centralisée de l'eau, avec notamment l'existence d'un Office de

l'Eau assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux hydrauliques, les

arbitrages entre les usages, etc.

Des siècles plus tard, Rome élabore un modèle de gestion urbaine de l'eau :

- 312 avant JC, construction de l'aqueduc "Aqua Appia", premier aqueduc romain.

- Peu de temps auparavant, organisation, grâce au "Cloaca Maxima", du drainage et de la réception des eaux usées.

- 144 avant JC, mise au point de la technique du siphon reversé (aqueduc"Aqua Marcia").

- La distribution d'eau est effectuée par l'intermédiaire de fontaines publiques (sauf pour quelques riches villas qui sont directement desservies). Un véritable service de l'eau existe, avec paiement d'une redevance au Trésor.

Petite histoire de l'eau courante du Moyen Age à nos jours

Pendant longtemps, aller chercher de l'eau à la rivière, au puits ou à la

fontaine fut une occupation quotidienne. Avec l'essor des villes et des

villages, les hommes ont inventé les canalisations pour rapprocher l'eau des

zones d'habitation.

Du Moyen Age jusqu'au XIXème siècle, la distribution d'eau en France est

uniquement assurée par les

fontaines publiques et les porteurs d'eau. Les porteurs d'eau furent le

principal moyen de distribution dans les villes et dans les campagnes, la

corvée du seau d'eau perdura jusqu'au début du XXème siècle. La qualité

sanitaire était souvent douteuse et le choléra fit 20000 morts à Paris en

1832.

Sous l'Ancien Régime, recevoir l'eau à domicile est pour l'essentiel l'apanage de quelques hauts personnages ou d'institutions religieuses. Les monarques français se soucient surtout de l'alimentation en eau de leur capitale. Le règne d'Henri IV sera toutefois marqué par l'apparition de la pompe hydraulique à la Samaritaine et par un encadrement plus strict de l'utilisation de l'eau. C'est sous Louis XVI (1777) qu'intervient la première réelle expérience de mise en place d'un service de distribution d'eau à domicile. La Compagnie des Eaux de Paris, créée par les frères Perrier, propose ainsi des abonnements aux parisiens pour recevoir l'eau à domicile. Le coût élevé de ces abonnements fit que le système rencontra peu de succès et que l'expérience prit fin.

En 1850, la distribution d'eau à domicile à Paris était encore inexistante et dans les grandes villes jusqu'en 1880. Des fontaines publiques à poussoir apparaissent à cette date, ainsi que des robinets d'eau dans certaines cours d'immeubles. A l'initiative du Baron Haussmann, un programme de modernisation du système d'eau et d'assainissement fut mis en place à Paris. C'est aussi dans cette seconde moitié du XIXème siècle que naissent les premières sociétés de distribution d'eau : la Compagnie Générale des Eaux en 1853, la Lyonnaise des Eaux en 1880.

La qualité sanitaire de l'eau potable devient un objectif majeur : des procédés de filtration lente de l'eau sont mis en place à Saint-Maur et à Ivry à la fin du XIXème siècle. En 1906, Nice et Chartres sont parmi les premières villes de France à utiliser l'ozone pour désinfecter l'eau. Après la Première Guerre mondiale, le recours au chlore et à ses dérivés se développe.

Le développement du service de l'eau à domicile s'accélère au XXème siècle. En 1930, seulement 23% des communes (8600 sur 38000) disposent d'un réseau de distribution à domicile et en 1945, 70% des communes rurales ne sont toujours pas desservies. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que la quasi totalité des habitants bénéficient de l'eau courante à domicile. Cette généralisation est allée de pair avec la croissance des sociétés de service d'eau et l'émergence de nouvelles compagnies : la SAUR est créée en 1933 et la CISE en 1935. A la fin du XXème siècle, environ 99% de la population française a l'eau potable à domicile. Seule une très faible part des Français continuent d'utiliser des ressources privées pour leur alimentation en eau (sources, puits).

|

Fontaines publiques

Ces ouvrages se caractérisent par un réservoir surélevé (bassin quadrangulaire) reposant sur des voûtes et alimentant des fontaines publiques. |

Versailles 1766 |

Montpellier 1768 |

| Les châteaux d'eau au travers des âges | ||||

| Nîmes (30) 1er siècle après J.C. |

Versailles (78) 1760 |

Toulouse (31) 1830 |

Bordeaux(33) 1850 |

La Rochelle (17) 1860 |

|

|

|

|

|

| MezieresEnDrouais (28) 1890 |

Lucon (85) 1910 |

Belleville (75) 1920 |

Valence sur Baïze (32) 1930-1950 |

Thignonville (45) 1960-1970 |

|

|

|

|

|

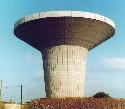

| Savigny le Temple (77) 1980 |

Villejuif (94) 1990 |

Vallesvilles (31) 2000 |

||

|

|

|

||

| Les châteaux d'eau d'aujourd'hui | ||||

| Chevillon (89) | Champdôtre (21) | Ploubazlanec (22) | St Loubes (33) | Pacé(35) |

|

|

|

|

|