Des avantages variés de l'altitude : après le télégraphe, les réservoirs d'eau

Le Second Empire est une époque particulièrement importante dans l'histoire de la capitale. La loi du 16 juin 1859 décide l'annexion des territoires situés entre les boulevards extérieurs (mur des fermiers généraux) et l'enceinte fortifié(1) de Thiers. Au 1er janvier 1860, la ville s'arrondit d'un rayon de plus de deux km de moyenne. Elle fait plus que doubler passant de 3.400 à 7.800 hectares. Ménilmontant et une partie de Charonne et de Belleville forment maintenant le 20ème arrondissement. Le préfet Georges Haussmann (1809-1891) et l'ingénieur Eugène Belgrand (1810-1878)(2) établissent de grands projets visant à l'alimentation en eau potable de Paris et la construction de réservoirs(3).

Quant à l'utilisation des eaux en provenance des sources de la Champagne, le grand réservoir de Ménilmontant(4) est le point principal du programme. Situé à l'angle sud-est de l'actuelle place Saint-Fargeau, il n'est donc pas exactement au point le plus haut de la capitale. Or la distribution de l'eau se fait par gravité. Il est donc nécessaire de lui adjoindre d'autres réservoirs afin d'assurer une bonne desserte dans les quartiers les plus élevés. La butte du télégraphe étant au point culminant du site, on y édifie un réservoir secondaire afin d'alimenter les logements alentours. L'eau est amenée depuis les réservoirs de Ménilmontant par un système de machines à vapeur. Beaucoup plus petit que celui de Ménilmontant, le réservoir de Belleville s'élève sur deux étages et est recouvert de terre. Sa capacité est de 18 000 m3. Les travaux, commencent en 1862 et sont achevés en 1865. Le 19 mars 1866, le réservoir est enfin mis en service. Il en a coûté 464 000 francs.

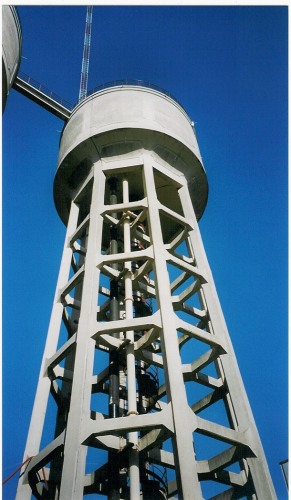

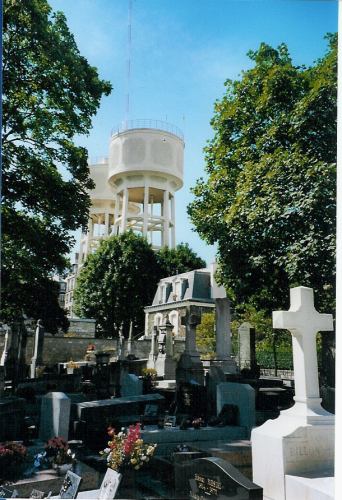

Les deux châteaux d'eau adjacents sont construits dans les années 1920. Aux pieds des châteaux, deux petits locaux techniques sont bâtis à la même époque, chacun d'un seul niveau et de plan carré, les chaînages et structures sont en béton et les hourdis de brique rouge. L'érection de ces deux géants, si elle marque un des plus grands progrès de notre époque : la distribution de l'eau courante sous pression, relève d'une technique qui nécessite un entretien coûteux. La construction de tels réservoirs est abandonnée depuis les années 1980, alors que des démolitions ont déjà commencé. Certes, ils sont loin d'être en voie de disparition mais il est cependant grand temps de se pencher sur leur sort afin qu'ils puissent intégrer la place qui leur revient dans notre patrimoine.

Sur les hauts de Belleville, la construction d'immeubles de plus en plus hauts à partir du début du XXième siècle entraîne, en complément du réservoir semi-enterré, l'édification des deux tours que nous contemplons encore aujourd'hui.Les années 1920 (date de construction des châteaux d'eau de Ménilmontant) marquent une étape importante dans l'évolution des techniques, avec la maîtrise et la généralisation de l'utilisation du béton armé ainsi que son acceptation par le grand public. Désormais ce matériau remplace la pierre ou le métal et devient incontournable pour la construction des fûts ou des pylônes grâce aux facilités qu'il offre pour bâtir en hauteur.

La petite maison de ville, à la hauteur des réservoirs (vers 1860-1865)

(2) Nommé, en 1852, au service de la navigation de la Seine entre Paris et Rouen (Seine-Maritime), puis en 1867, directeur des eaux et égouts de Paris.

(3) Après l'établissement d'un réseau d'égouts, en 1864 pour notre quartier.

(4) Le réservoir est alimenté par les eaux de la Dhuis, affluent de la Marne. Ses eaux sont dérivées par un aqueduc de 131 km et passent sous la rue Haxo. La Dhuis est une des quatre rivières qui alimentent la capitale.

(5) François Hardoin Mansart (1598-1666), architecte français, il répand l'utilisation du toit brisé, permettant ainsi d'utiliser les combles.